最近よく質問いただくので、「フードロス」まわりのことについて、まとめておこうと思います。情報は随時更新していきます。(2020年4月4日現在)

フードロスまわりの言葉について

まず、言葉の整理から。じぶんがフードロスについて勉強しはじめたのが、2013年。当時はいまほど、「フードロス」という言葉は世の中に知られていなかったような気がします。

food loss

人の消費に向けられる食品サプライチェーンの、各段階における食品の量的ないし質的な減少。 ※FAO(国連食糧農業機関)による説明

food waste

食品サプライチェーンの最終段階(小売および最終的な消費)で発生する食品の損失。 ※FAO(国連食糧農業機関)による説明

食品ロス

国民に供給された食料のうち本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品。 ※農林水産省による説明

このような図をつくりました。これ見てもらうとわかりやすいと思いますが、「food waste」は 「食品ロス」に近いです。「food loss」と「food waste」の分類は、説明している団体などによって微妙にちがっています。「food loss & waste」とまとめるのもアリです。

food loss & waste

世界でムダになっている可食部が、およそ13億t(生産される食料の1/3)

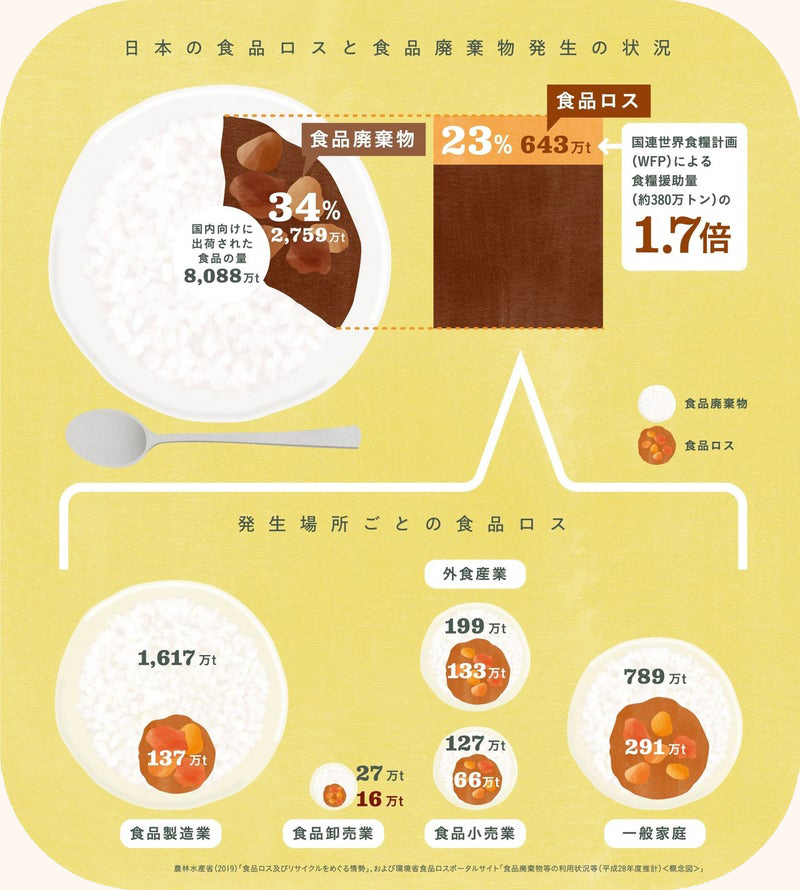

国内の食品ロス、食品廃棄物発生の状況

食品ロスと食品廃棄物が、日本国内で発生している状況を図にまとめました。出典は農林水産省による資料です。

食品廃棄物(有価物や不可食分を含む)のうち、食品ロスは 612万t。

現時点ではここまで。今後は、国内の家庭/事業系のロス状況、サプライチェーンの各段階でログが発生する理由などを、更新する形でまとめていきます。

平井 巧(honshoku Inc.代表/フードスコーレ校長)